Antoine Gabriel Brun – Écrire des harmoniques aux instruments à cordes frottées

L’écriture des harmoniques pose problème à de nombreux compositeurs et arrangeurs. Cette ressource récapitule tout ce qu’il faut savoir, en insistant sur les notations à employer.

Les harmoniques, c’est quoi ?

Les harmoniques sont des sons flûtés et voilés que les instrumentistes à cordes obtiennent en effleurant la corde à des positions spécifiques. Cette action oblige un point à rester immobile, ce qui empêche la corde de vibrer sur toute sa longueur et la contraint à un mode vibratoire spécifique où la corde est divisée en plusieurs parties égales. Vous pouvez voir ci-dessous une photo de corde de violon qui vibre normalement (sur toute sa longueur), puis deux harmoniques différentes (division en 2 et en 3 parties).

Concrètement, effleurer la corde à l’une des positions adéquates produit une note plus aiguë que la corde entière. Ci-dessous, vous pouvez comparer au ralenti la vibration de la corde à vide avec celle de l’harmonique :

- Dans le premier cas, un violoniste joue un ré à vide (note de base). La corde vibre sur toute sa longueur.

- Le second schéma montre ce qui se produit s’il joue en effleurant cette fois du doigt la position située au quart de la corde (position notée D comme « doigt »). Ce contact oblige la corde à vibrer sur une portion quatre fois plus courte, et quatre fois plus vite. La note qu’on entend n’est plus la note fondamentale, mais le ré harmonique situé deux octaves plus aigu.

Le saviez-vous ?

Le mot « harmonique » est le plus souvent masculin dans les dictionnaires ; son genre est parfois décrit comme flottant. Je l’emploie ici au féminin, genre employé par la plupart des instrumentistes.

Les deux types d’harmoniques

Les chapitres physique et grammaire étant bouclés, passons à la description des différentes harmoniques aux instruments à cordes. On a l’habitude de classer les harmoniques en deux types (naturelles et artificielles), selon que la note de base est une corde à vide ou une note appuyée avec un doigt.

Harmoniques dites « naturelles »

Comme dans le premier exemple montré ci-dessus, l’instrumentiste effleure du doigt une position de la corde pour la faire vibrer selon un mode spécifique. Les notes obtenues suivent une série déterminée par la note de base, commençant par l’octave, la douzième et la double octave. Il n’y a pas de limite haute, mais plus on monte dans l’aigu, plus les harmoniques sont rapprochées et plus il est difficile d’en obtenir une en particulier.

Ces séries sont exactement celles que l’on obtient en montant dans les harmoniques avec un même doigté chez les cuivres, ou en sélectionnant électroniquement les partiels d’une note.

Il faut savoir que les mêmes harmoniques peuvent être obtenues à deux endroits ou plus sur la corde (sauf la première). C’est très logique quand on sait que cet effleurement sert à diviser en parties égales la portion de corde qui vibre.

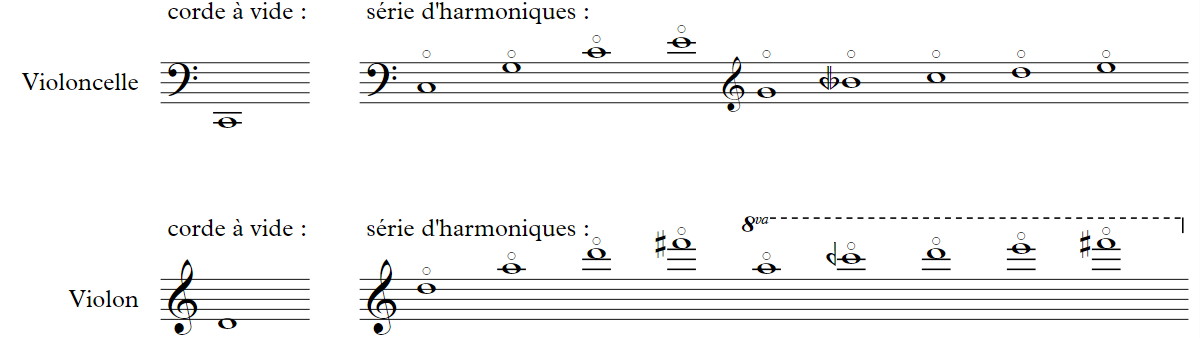

Voici un premier aide-mémoire montrant les seize premières notes pouvant être obtenues en harmoniques naturelles sur les instruments à cordes. Les lettres indiquent sur quelle corde se trouve l’harmonique. Nous n’avons pas inclus la contrebasse, puisque les harmoniques naturelles disponibles dépendent de l’accord et du nombre de cordes.

Harmoniques artificielles

Les harmoniques artificielles permettent d’obtenir les notes ne faisant pas partie des séries naturelles. En contrepartie, leur son est un peu moins résonant et un peu plus voilé. Pour les obtenir, l’instrumentiste pose l’index (au violoncelle et à la contrebasse, le pouce) sur la note qu’il veut sélectionner comme note de base (sur le dessin c’est le point fixe à gauche de la zone vibrante), et effleure la corde à une position spécifique (indiquée par la lettre D) avec un autre doigt.

Comme pour les harmoniques naturelles, il est possible de placer le doigt effleurant à plusieurs positions. En revanche, on est limité par la taille de la main : le doigt appuyé et le doigt effleuré ne peuvent jamais être à une distance de plus d’une quinte, et la distance d’une quarte (qui résulte en une élévation de deux octaves par rapport à la note appuyée) est toujours la plus confortable.

La contrebasse avec ses cordes immenses représente un cas extrême : n’exigez pas d’harmoniques de quarte dans les premières positions du manche, mais seulement à partir de la 4ème ou 5ème position. Les harmoniques de quinte sont irréalisables au moins dans la première sixte de chaque corde.

On distingue trois types d’harmoniques artificielles, désignées par l’intervalle entre le doigt posé et le doigt effleuré :

- Les harmoniques de quarte sonnent à la double octave. L’instrumentiste pose, par exemple, un mi et effleure la position qui serait celle d’un la sur la même corde ; on entend le mi deux octaves au-dessus du mi posé. Il s’agit du type le plus simple à réaliser.

- Les harmoniques de quinte sonnent à la douzième (une octave + une quinte). L’instrumentiste pose, par exemple, un mi et effleure la position qui serait celle d’un si sur la même corde ; on entend le si une octave et demie au-dessus du mi posé. Ce type est moins usité car pour y parvenir, l’instrumentiste doit faire une extension.

- Les harmoniques de tierce majeure sonnent à la tierce majeure + deux octaves. L’instrumentiste pose, par exemple, un mi et effleure la position qui serait celle d’un sol dièse sur la même corde ; on entend le sol dièse deux octaves au-dessus du mi posé. Ce type est peu utilisé : la note sonne légèrement trop bas par rapport au tempérament égal, et l’harmonique peut parfois être difficile à faire sonner.

- Les harmoniques plus rapprochées ne sont pas utilisées en général. L’intervalle entre deux harmoniques différentes devient tellement petit que la note entendue est imprévisible.

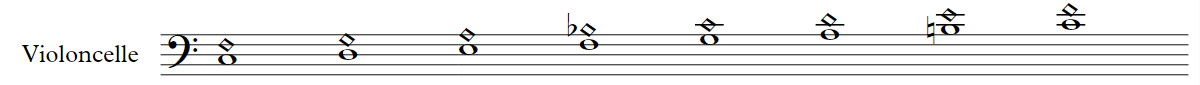

Voici un nouvel aide-mémoire, qui montre la liste des harmoniques artificielles sur un violon. Ont aussi été ajoutées les harmoniques naturelles utilisant le même intervalle. L’harmonique de quarte est placée en premier car elle doit être le premier choix.

L’alto et le violoncelle fonctionnent suivant le même principe.

La notation des harmoniques

Si le principe des harmoniques et la distinction entre naturelles et artificielles est maintenant claire pour vous, reste à savoir noter tout cela sur une partition. Ce sujet est si souvent source d’erreurs qu’il apparaît tout au début de la page écrire pour les cordes !

La première chose à retenir est que sur la partition, vous notez le geste que l’instrumentiste doit réaliser avec la main gauche, et non le résultat voulu. Par exemple, si vous voulez entendre au violon le si bémol harmonique au-dessus de la portée, il faudra chercher par quel doigté le violoniste peut le réaliser et le noter en conséquence.

Or la façon de noter l’harmonique dépend de son type ! C’est tout à fait logique, mais il faut un peu d’habitude pour ne plus faire d’erreur. Chacun des trois cas de figure est détaillé dans une zone dépliable ci-dessous.

Cas n°1 : Noter les harmoniques naturelles

• Pour la plupart des harmoniques usitées et qui sont jouées au-dessus de l’octave de la corde, la note effleurée correspond exactement à la note que l’on entend. Dans ce cas et seulement dans ce cas, on indique simplement la note surmontée d’un petit rond (le même rond que celui qu’on utilise pour une corde à vide).

Pour le dire autrement, ce rond signifie exactement : « vous aller effleurer cette position du doigt, et la note résultante sera exactement celle que vous auriez entendue si vous aviez appuyé le doigt. » Quelle expressivité pour un petit cercle !

Voici un exemple sur la corde de mi du violon :

• Pour les autres harmoniques naturelles, en général celles qui se jouent en dessous de l’octave de la corde, la note effleurée fait sortir une autre note bien plus aiguë. Dans ce cas, on écrit seulement la note qui se trouve à la position effleurée, avec une tête en losange.

Cet exemple, joué sur les cordes de la et mi du violon, donne exactement les mêmes notes que le précédent (la glissade finale, en revanche, n’est plus possible, puisque l’harmonique est maintenant jouée juste à côté de la note précédente et non plus à l’autre bout du manche) :

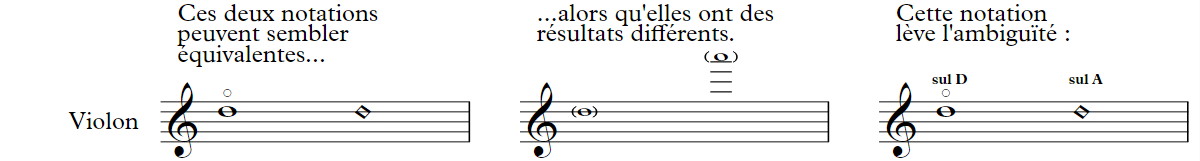

• Dans les deux cas, il peut parfois être prudent de préciser sur quelle corde l’harmonique doit être jouée. Ne le faites pas systématiquement, seulement quand deux harmoniques naturelles se font en effleurant la même note sur deux cordes différentes et que le résultat entendu diffère…

Notez que l’indication de corde est une précaution : si le violoniste connaît les normes de notation, l’écriture losange ou ° lui suffit.

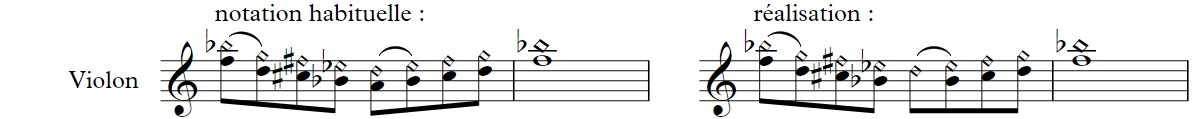

Cas n°2 : Noter les harmoniques artificielles

Les harmoniques artificielles se notent toujours de la même façon : on écrit en dessous la note du doigt posé sur la corde, et au-dessus, avec une tête en losange, la note du doigt qui effleure. La notation en « accord » est trompeuse : on n’entend qu’une note, et cette note résultante n’est aucune des deux notes écrites !

Il est inutile et préjudiciable d’ajouter quoi que ce soit (petit rond, indication « en harmoniques », nom de la corde…)

N’oubliez pas d’indiquer aussi les altérations sur la note losange, comme dans cette gamme de do majeur où doit apparaître un si bémol.

Pensez aussi que dans une mélodie en harmoniques artificielles se cache souvent une harmonique naturelle ! Dans ce cas précis, on a l’habitude de garder la notation artificielle (exemple de gauche), même si la notation de droite serait en théorie la plus correcte.

Bonus : Préciser les notes entendues si c’est indispensable

La plupart du temps, il devrait être inutile d’indiquer sur la partition la note entendue : dans un monde idéal, votre notation est claire, l’interprète réalise le geste indiqué, et c’est la bonne note qui sort du premier coup… En particulier, vous ne devez jamais noter la note entendue :

- Pour les harmoniques artificielles à la quarte (sonnant à la double octave). Ces harmoniques sont parfaitement connues de tous les instrumentistes.

- Pour les harmoniques naturelles qui sonnent à la hauteur où elles sont jouées (le petit ° qui les surmonte suffit).

Cependant, quels que soient vos efforts de notation, vous aurez toujours à répondre à une question comme : « Mesure 13, je dois faire quoi ? », même si votre notation est parfaite. Cela arrive régulièrement, par exemple, avec les harmoniques artificielles de quinte (celles qui sonnent à la douzième), rarement enseignées car quasi absentes du répertoire romantique.

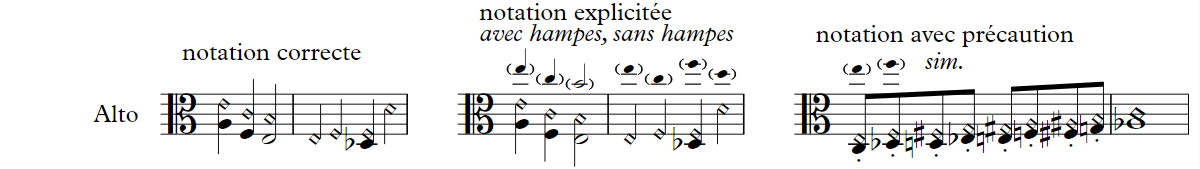

Pour prévenir toute ambiguïté, vous pouvez si vous le souhaitez indiquer la note entendue au-dessus de l’harmonique. Cette indication suit une typographie normalisée : il faut utiliser une petite note (avec ou sans hampe), mise entre parenthèses. Si toutes les harmoniques sont sur le même intervalle (exemple de droite), ne notez les sons entendus que sur les premières notes.

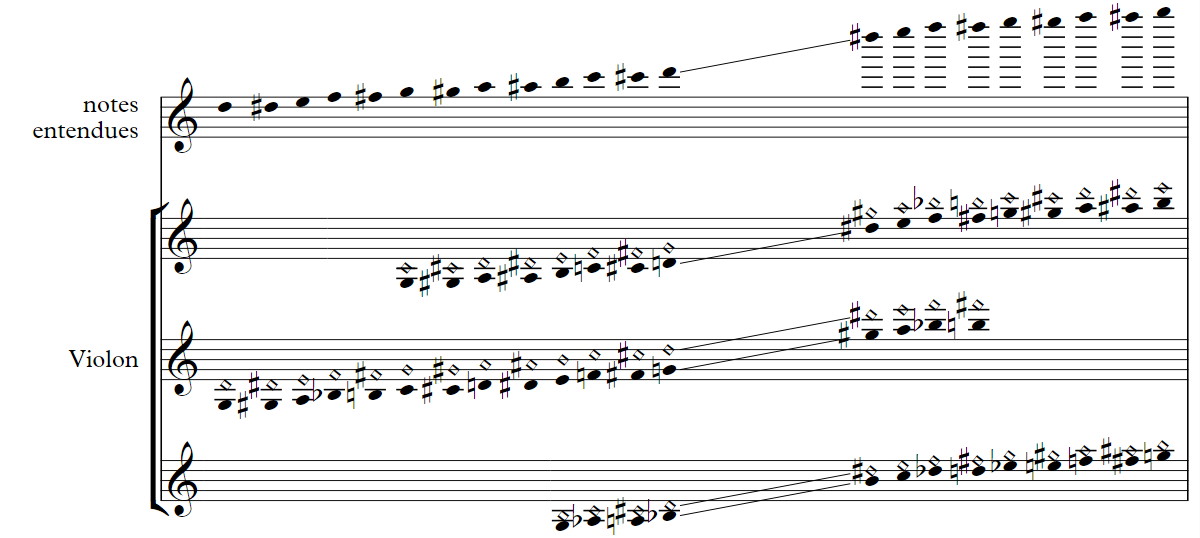

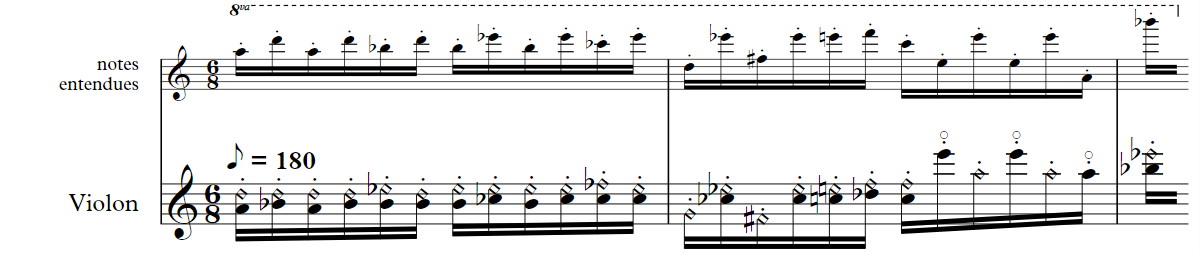

Dans les rares passages virtuoses où l’écriture en harmoniques est vraiment un calvaire de lecture, vous pouvez aller jusqu’à ajouter une petite portée avec la mélodie à entendre. Cela permet au musicien de vérifier dans son travail qu’il n’a fait aucune erreur de lecture des harmoniques… et accessoirement de vous prévenir si vous avez écrit une harmonique qui ne donne pas la note voulue.

Avec toutes ces indications (certes un peu indigestes) sur la notation des harmoniques, vous ne devriez jamais avoir de problème de notation.

Harmoniques : les bonnes pratiques

Si vous utilisez les harmoniques seulement pour des tenues, comme c’est le cas de beaucoup de compositeurs de musique de film et de tous ceux qui ont une légitime peur d’écrire des choses injouables, vous en savez assez.

Cependant, les harmoniques peuvent faire plus que cela, et il serait dommage de vous en priver. Voici quelques indications sur ce qui est possible et ce qui ne l’est pas.

La virtuosité

Tout instrumentiste à cordes peut jouer des mélodies assez complexes en harmoniques artificielles. Le plus souvent, on emploie pour cela les harmoniques de quartes (sonnant à la double octave). Les violonistes restent un peu plus habitués à ces acrobatismes que les altistes, violoncellistes et contrebassistes. Les seules choses à savoir sont les suivantes :

- Le tempo est limité. En effet, la réalisation de traits en harmoniques demande à l’instrumentiste de faire un démanché entre chaque note.

- Cependant, la plupart des compositeurs ont plutôt tendance à sous-estimer les possibilités des harmoniques en termes de virtuosité.

- En harmoniques et pour une mélodie en doubles croches, le tempo maximal dépend du caractère conjoint ou disjoint de la mélodie. Il se situe aux alentours de 60 à la noire pour des mélodies disjointes et irrégulières, et peut monter au moins jusqu’à 100 à la noire pour les courtes mélodies très conjointes et unidirectionnelles (exemple A ci-dessous).

- Lorsqu’une mélodie conjointe couvre un ambitus d’au moins une octave, l’interprète finit par être obligé de changer de corde avec un grand saut de main gauche. Cela n’est pas impossible, mais dans un tempo rapide le saut s’entend (exemple B).

- Dans un trait en harmoniques, sauf travail spécifique avec l’interprète, mieux vaudrait ne pas mélanger les différents types (et les quartes sont le choix royal).

Dans la transcription des Danses Roumaines de B. Bartók par Z. Székely (un classique pour les violonistes), la troisième pièce est écrite entièrement en harmoniques. C’est une pièce assez facile à jouer pour un bon violoniste, et où l’effet des harmoniques est saisissant.

Les glissades en harmoniques naturelles

Les instrumentistes à cordes peuvent « balayer » leur corde avec un doigt de la main gauche, pour faire sonner alternativement les différentes harmoniques naturelles. Cet effet est intéressant en solo comme en orchestre. Son résultat est coloré de la tonalité majeure (avec une septième mineure abaissée bien audible) associée à la corde choisie.

Vous pouvez employer plusieurs notations plus ou moins précises. La suivante a l’avantage de se passer d’indication textuelle et de notice :

Les transitions harmonique – non harmonique

Il est possible de passer sur une même position du son normal au son harmonique et réciproquement. Cette transition peut être réalisée de façon nette ou de façon progressive.

Vous pouvez même demander une alternance rapide, résultant en un trémolo à la sonorité particulière.

Les harmoniques et les autres modes de jeu

Tous les modes de jeu ne sont pas compatibles avec les harmoniques :

• Les pizzicati en harmoniques sonnent assez mal, voire très mal pour les harmoniques artificielles. Seule l’harmonique naturelle à l’octave de chaque corde à vide est correcte. Ce jugement est bien sûr à nuancer selon l’effet voulu, et il s’applique surtout aux instruments aigus.

• Un legato entre harmoniques artificielles créera des glissades entre les notes, car l’instrumentiste doit démancher entre chaque harmonique. Si ce n’est pas souhaité, il faut écrire un autre coup d’archet (détaché, staccato, spiccato).

• Les trilles en harmoniques sont maladroits, voire impossibles. En revanche un mordant unique ou une appoggiature se font sans problème, à condition d’accepter la glissade.

• Le vibrato est quasiment impossible sur les harmoniques naturelles. Pour les harmoniques artificielles, il est possible et d’un effet très intéressant rappelant le son de la scie musicale (voir la vidéo ci-dessus). Cependant, certains instrumentistes ne l’ont jamais fait et peuvent s’y montrer maladroits.

• Les autres modes de jeu (legno, sourdine, ponticello, tasto, doubles cordes) sont théoriquement possibles, mais ils risquent d’être plutôt décevants en fonction du résultat souhaité.

Crédits et infos

Les schémas de cordes vibrantes ont été réalisés avec l’aide du logiciel de géométrie GeoGebra, un peu de mathématiques (des sinusoïdes plus ou moins étirées) et l’utilitaire GIFAnimator de SSuite Office.

Les trois photographies de cordes vibrantes sur un violon m’ont demandé de détendre la corde de sol jusqu’au do inférieur : la tension étant moindre, la vibration est de plus grande amplitude et est plus visible sur les clichés.